多数无知:当沉默成为群体的枷锁

在社交场合中,你是否曾有过这样的经历:面对一个你并不认同的观点,环顾四周却发现无人提出异议,于是你也选择了沉默,以为自己是唯一持不同意见的人?这种现象背后隐藏着一个深刻的社会心理学概念——多数无知(Pluralistic Ignorance),它揭示了人类社会中一种令人不安的集体错觉。

什么是多数无知?

多数无知,也称多元无知、人众无知或群体错觉,是一个1931年由佛洛伊德·奥尔波特(Floyd H. Allport) 、其学生丹尼尔·卡茨(Daniel Katz) 和理查德·L·尚克(Richard L. Schanck)特提出的社会心理学术语。它描述了一种令人困惑的情形:群体中多数成员私下反对某种行为范式,却因错误感知他人接受度而保持沉默的现象。

简而言之,多数无知是指群体中的个体对他人意见存在错误感知,误以为自己的看法与大多数人不同,但实际上多数人可能持有相似观点。这种现象导致了一个矛盾的结果:表面上被广泛接受的行为或观点,实际上可能被大多数人私下反对。

国王的新衣是多数无知的一个例子

多数无知的运作机制

多数无知的核心在于"错误的社会规范感知"。当人们处于不确定情境中时,会倾向于观察他人的行为来判断什么是恰当的反应。然而,如果每个人都这样做,而每个人又都在隐藏自己的真实感受,就会形成一个自我强化的错觉循环。

正如克雷奇(D. Krech,1974)和克拉奇菲尔德(R.S.Crutchfield,1974)所描述的:"在这种情况下,虽然没有一个人相信,但是每个人都认为,每个人都相信。"反过来,这也意味着"有可能得到支持的某种行为模式,在事实上,可能是大多数人都不喜欢的"。

这种心理机制在正规组织中尤为常见,且往往更加复杂。人们在不确定的情况下观察别人的反应,然后据此确定自己的想法,最终可能导致集体做出与大多数人真实意愿相悖的决策。

现实生活中的多数无知

教育场景

想象这样一个场景:教授在课堂上讲解一个复杂的概念,但语速过快且表述不清。每个学生都感到困惑,但环顾四周,看到其他同学似乎都在专注地记笔记,没有人提问。于是每个人都假设"只有我一个人没听懂",结果没有人敢于提出疑问。实际上,可能全班同学都有同样的困惑,但因为每个人都误以为只有自己没理解,所以集体保持了沉默。

社会运动与历史事件

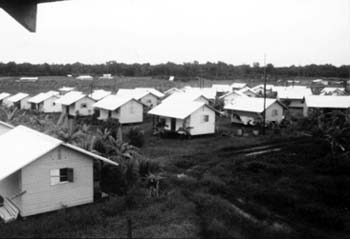

历史上,多数无知现象曾对重大社会事件产生深远影响。例如,在美国种族隔离时期,许多白人可能私下反对种族隔离政策,但由于误以为大多数同胞支持这一制度,他们选择了沉默。同样,一些极端事件如琼斯镇集体大自杀,多数无知也是解释因素之一。

琼斯镇

日常决策

在工作场所,当团队讨论一个有缺陷的项目计划时,如果每个人都认为只有自己看到了问题,而其他人似乎都支持这个计划,那么即使多数人内心反对,最终也可能达成一个糟糕的共识。这种现象可能导致"某一种行为或者决策大家表面都同意,但事实上心里觉得不好",从而产生不良后果。

多数无知与相关概念的区别

多数无知常与"沉默的螺旋"混淆,但两者有本质区别。多数无知是一种社会心理学理论,指个体错误感知他人意见的现象,包含对他人意见的两种错误判断:认为自己能准确估计他人意见、实际估计存在偏差。

而"沉默的螺旋"则更强调个体因害怕孤立而选择沉默的心理过程。多数无知关注的是认知层面的错误感知,而沉默的螺旋更侧重于行为层面的自我审查。

多数无知的后果

多数无知不仅影响个人决策,还可能对社会造成深远影响。正如经济学家张维迎所指出的:"文化大革命就是多数人的无知和少数人的无耻共同造成的。少数人为了权力斗争发动了这场运动,多数人由于无知而积极参与,等明白过来悔之晚也,结果造成了一场毁灭人性、毁灭文化的历史大悲剧"。这种"多数人无知和少数人无耻"的组合,往往会导致严重的社会灾难。

在组织决策中,多数无知可能导致"决策的偏差,产生一些不好的后果"。更危险的是,长期处于多数无知状态可能导致个人价值观的改变,"时间长了之后,自己的价值观可能都会发生变化"。

如何识别和克服多数无知

要打破多数无知的循环,首先需要认识到它的存在。以下策略可能有所帮助:

-

鼓励匿名反馈:在会议或课堂中,使用匿名投票或提问系统,让真实意见得以表达而不担心社会压力。

-

指定"魔鬼代言人":在团队讨论中指定一人专门提出反对意见,打破沉默的表象。

-

培养心理安全感:创造一个环境,让成员感到可以安全表达不同意见而不受惩罚。

-

反思自己的假设:当你发现自己"随大流"时,问问自己:"我真的同意这个观点吗?还是我只是以为别人都同意?"

-

寻找"第一个发声者":研究表明,只要有一个勇敢的人表达出与群体表象不同的观点,就可能打破多数无知的循环,鼓励其他人也表达真实想法

坐在街上的那个女人很可能需要帮助,但路人似乎没有注意到她,或者不关心她的状况。旁观者可能不敢根据自己的直觉出手帮忙

结语:在群体中保持独立思考

多数无知提醒我们,群体共识并不总是反映真实民意。正如一句古老的谚语所说:"当所有人都想法一致时,很可能意味着没有人真正思考过"。在这个信息爆炸但真相难辨的时代,培养独立思考能力,勇于表达真实想法,同时保持对他人观点的开放态度,是我们避免陷入多数无知陷阱的关键。

认识到人类认知的局限性,正如张维迎所言:"如果我们认识到人类本身的好多无知,解决体制问题的办法就可能有不同的思路。如果我们以为我们自己知道得很多,以为我们非常的聪明,我们实际上在花大量的时间,浪费在那些对我们所面临的问题没有答案的方面",这种谦逊的态度本身就是对抗多数无知的第一步。

在群体中保持清醒的思考,不仅是一种个人修养,更是对社会负责的表现。当我们能够识别并挑战多数无知时,我们就在为创造一个更加真实、开放和包容的社会贡献力量。