桃夭:一树桃花,艳了千年的婚恋诗篇

序章:桃花深处的千年回响

当春风拂过古老的河畔,当桃花在枝头悄然绽放,我们的心中总会泛起一丝难以言说的悸动。这悸动,源自三千年前一位无名诗人的吟唱,源自那一树"桃之夭夭,灼灼其华"的惊艳。

在中华文明的源头,《诗经》如一条清澈的河流,滋养着后世无数文人的心灵。而《桃夭》,正是这条河流中最清澈、最动人的涟漪之一。它不仅仅是一首婚嫁诗,更是一曲跨越时空的生命赞歌,一幅镌刻在历史长河中的美丽画卷。

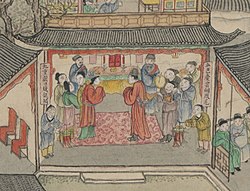

桃花,这一在中国文化中承载着丰富意蕴的意象,从《桃夭》开始,便与女性之美、婚姻之喜、生命之盛紧密相连。它见证了无数新人的幸福时刻,也寄托了古人对美好生活的无限向往。当我们站在桃花树下,吟诵这首古老的诗篇,仿佛能听到远古的祝福穿越时空,在耳边轻轻回响。

这篇文字,便是我试图循着这缕芬芳,走进《桃夭》的世界,感受那份穿越千年的美好与感动。让我们一同驻足在这株桃花树下,聆听那来自远古的婚庆之音,品味那永恒不变的生命礼赞。

原文呈现

桃夭

诗经·国风·周南

桃之夭夭,灼灼其华。之子于归,宜其室家。

桃之夭夭,有蕡其实。之子于归,宜其家室。

桃之夭夭,其叶蓁蓁。之子于归,宜其家人。

原文注释

-

夭夭(yāo):形容草木初长而柔嫩,屈而欲伸的样子,既柔美又充满生机

-

灼灼(zhuó):颜色鲜艳明亮的样子,给人以照眼欲明的感觉

-

华:即"花"字,古文中"华"同"花"

-

之子于归:这个女子出嫁,"于归"是古代对女子出嫁的雅称

-

宜其室家:使家庭和顺美满,"宜"字反复出现,强调和谐之意

-

有蕡(fén)其实:蕡,果实丰硕的样子,象征多子多福

-

蓁蓁(zhēn):草木茂盛的样子,指桃树叶子繁茂

一树桃花,艳了千年

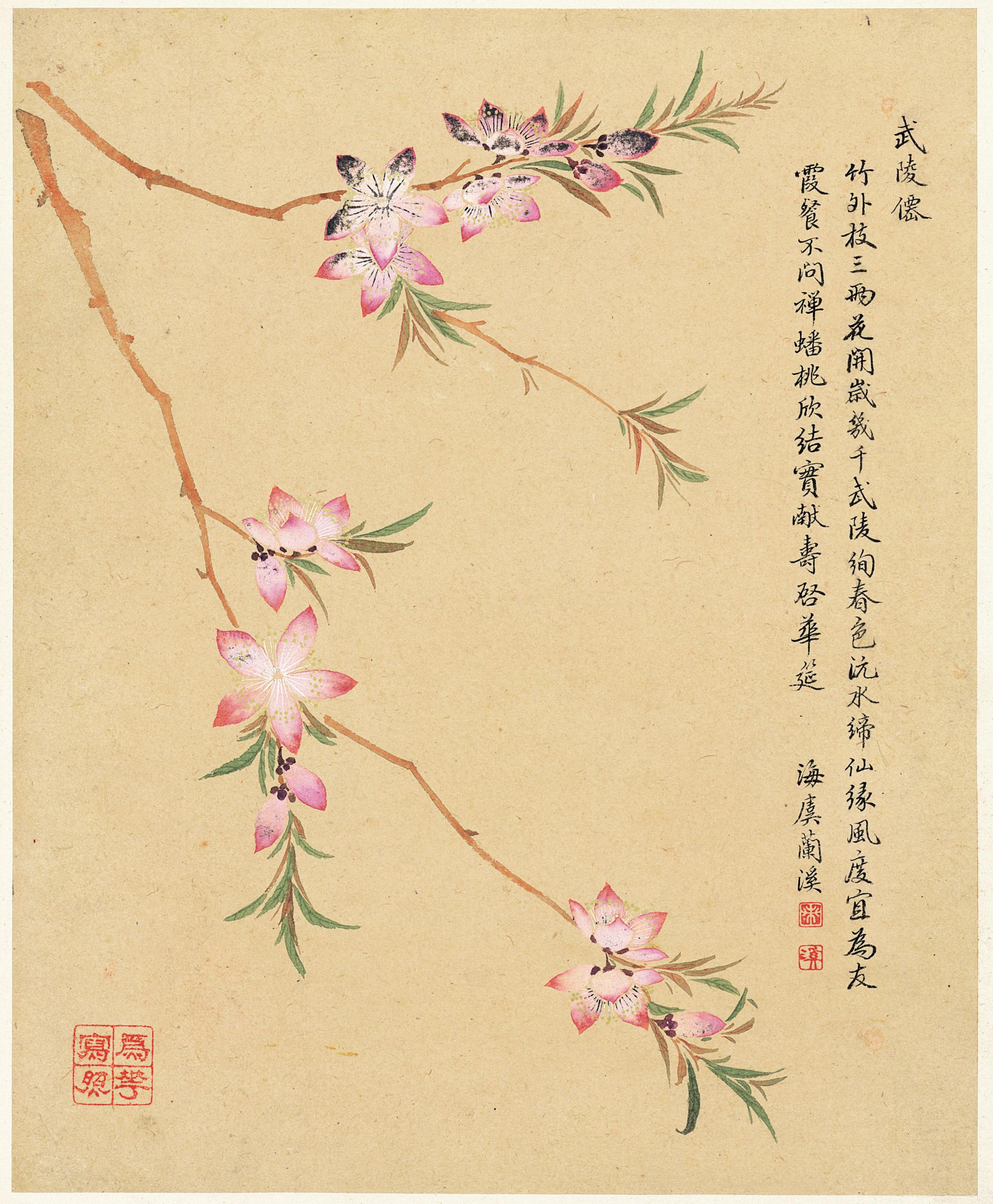

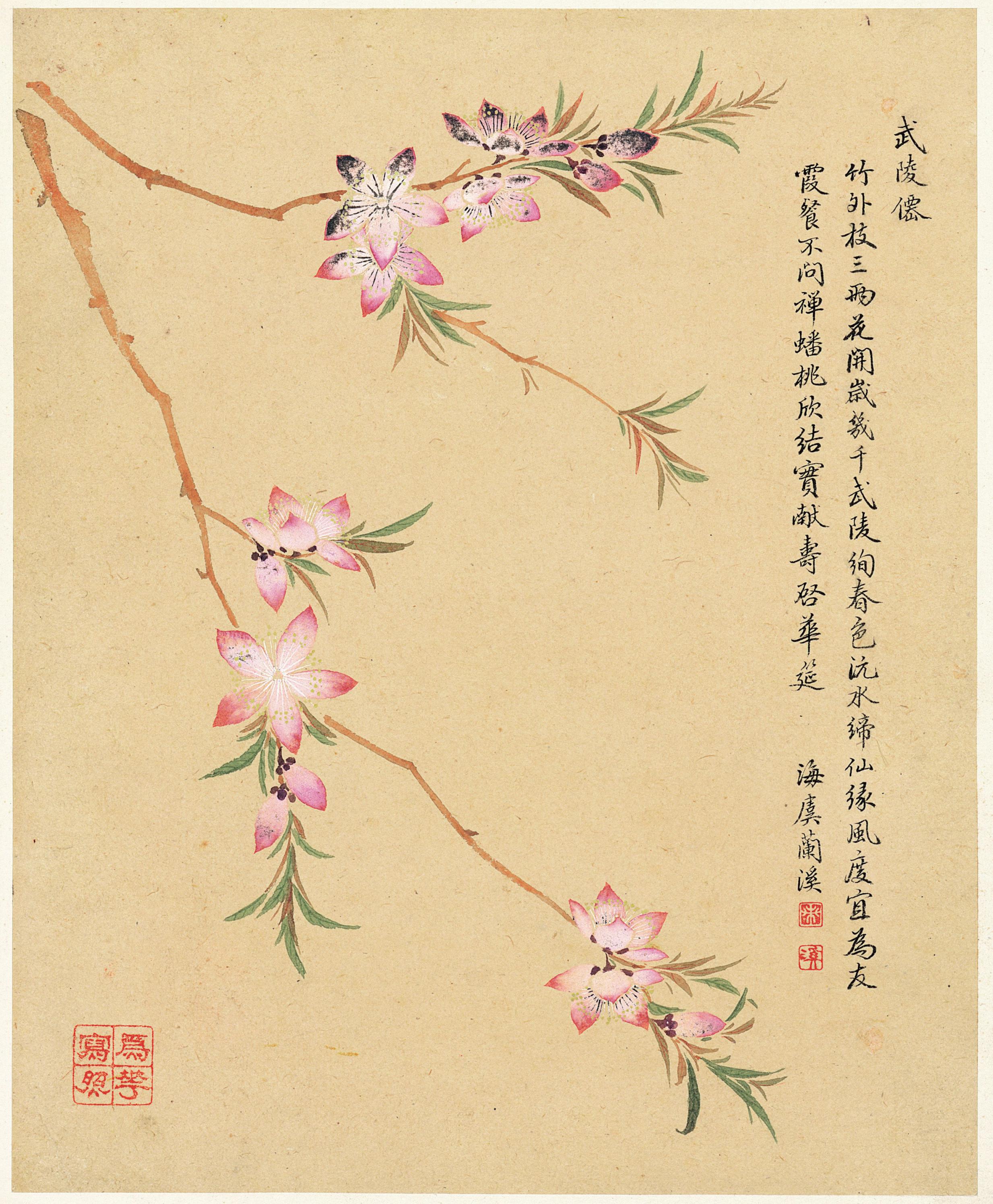

一树桃花,艳了春天。一诗桃夭,艳了千年。这是一首婚恋诗,写出嫁的新娘娇媚、鲜艳,灿烂犹如桃花。从此,开创了用桃花比喻美女的先河,例如成语,夭桃秾李、杏脸桃腮、桃夭柳媚、艳如桃李等。

每当春日来临,桃花盛开的时节,我们总会想起这首《桃夭》。它如同一坛陈年佳酿,穿越三千年时光,依然散发着醉人的芬芳。这首出自《诗经·周南》的诗歌,是中国文学史上以桃花吟咏美人的开端,也是后世无数文人墨客争相效仿的典范。

比兴之妙:人面桃花相映红

"桃之夭夭,灼灼其华。"桃花怒放千万朵,色彩鲜艳红似火。这里以盛开的桃花起兴,生动地描绘了新娘娇艳欲滴的美貌。诗人用"桃之夭夭,灼灼其华",来形容桃花盛开时那娇艳欲滴的样子真的是惟妙惟肖的,是唯美动人的。这种比兴的手法也就是借物喻人,用盛开的桃花来比喻女子美丽的容貌,形神兼备。

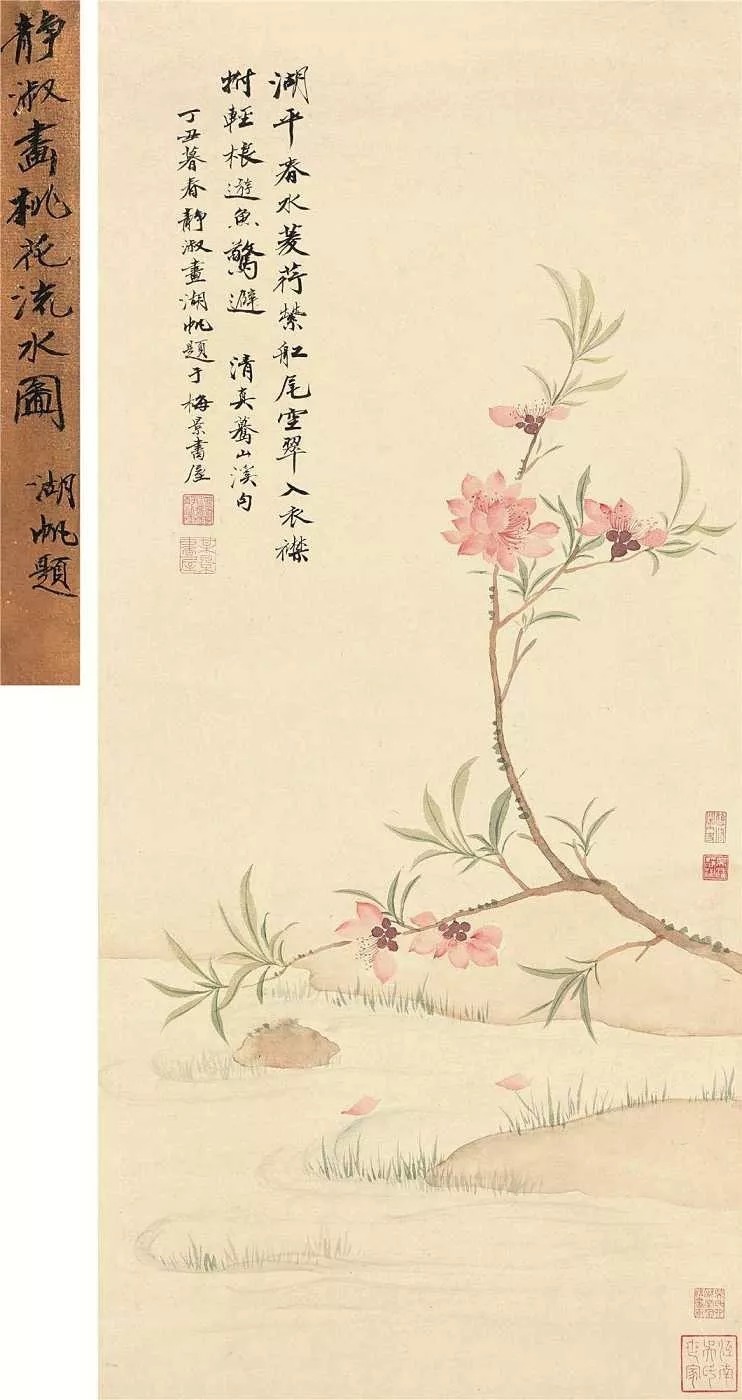

《桃夭》巧妙地运用了比兴的手法,通过桃花的美丽、果实的丰硕和叶子的茂盛,来比喻新娘的青春美丽、生育能力和贤淑品德,使得全诗既形象生动又富有深意。当人们迎着和煦的春风,来到那桃花盛开的地方游玩,眼见桃花朵朵,一树树,一枝枝娇艳欲滴的桃花盛开着,这简直就是一种极致的视觉体验。

重章叠句:时间流转中的祝福

全诗三章,每章都以"桃之夭夭"开头,形成了一种回环往复的节奏感,增强了诗歌的音乐性和感染力。这种重章叠句的结构,增加了诗的意境美和音韵美,又丰富了诗的内容,使其充实不单调。

从"灼灼其华"到"有蕡其实"再到"其叶蓁蓁",桃花由开花到结果再到叶茂,象征着新娘从青春美貌到婚后多子多福、家庭兴旺的人生阶段。三章反复咏叹"之子于归,宜其室家",既强化了对新娘贤德持家的赞美,也凸显了古代婚姻"成家立业"的社会功能。

"夭夭"、"灼灼"、"蓁蓁"等叠字精准传神,前者状桃树摇曳之姿,后二者分别强化花色明艳与枝叶繁盛,使画面充满动态美感。这种语言的凝练与精准,正是《诗经》语言质朴自然的特点,没有过多的修饰和雕琢,但却能够准确地表达出诗人对新婚夫妇的美好祝愿和对家庭和谐的向往。

人物情感:美与德的统一

"之子于归,宜其室家。"这位姑娘嫁过门啊,夫妻美满又和顺。这不仅仅是对新娘外在美的赞美,更是对她内在品德的期许。全诗语言精练优美,不仅巧妙地将"室家"变化为各种倒文和同义词,而且反复用一"宜"字,揭示了新娘与家人和睦相处的美好品德,也写出了她的美好品德给新建的家庭注入新鲜的血液,带来和谐欢乐的气氛。

诗歌折射出周代社会对女性的双重期待:外在之美——以桃花喻容貌,体现对女性自然生命力的欣赏;内在之德——"宜其室家"强调女性维系家庭和谐的品德修养,符合儒家"夫妇和而后家道成"的伦理观。这种"美"与"德"的统一,反映出古代婚姻文化中女性角色既需承担生育职责,也需具备协调家族关系的智慧。

文化传承:桃花与美人的永恒联结

"桃之夭夭,灼灼其华",这是为什么呢?我想,无非有这样几个原因:第一,诗中塑造的形象十分生动。拿鲜艳的桃花,比喻少女的美丽,实在是写得好。谁读过这样的名句之后,眼前会不浮现出一个像桃花一样鲜艳,像小桃树一样充满青春气息的少女形象呢?

这是中国文学以桃花吟咏美人的开端。女性和桃花之间的联系在唐代诗人崔护的《题都城南庄》中得到了加强,"去年今日此门中,人面桃花相映红"。从此,桃花与美人成为不可分割的文化意象,"面若桃花"、"人面桃花"等词语就是从此而来。

清代学者姚际恒说,此诗"开千古词赋咏美人之祖",并非过当的称誉。《桃夭》的当代意义体现在两方面:女性价值的再审视——诗歌提醒现代社会需正视女性在家庭建设中的贡献;生态美学的共鸣——诗中"桃花—人—家庭"的生态隐喻,暗合当代人与自然和谐共生的理念。

结语:永恒的桃花诗

一树桃花,艳了春天;一诗桃夭,艳了千年。这首诗虽然并不长,但有它独特的个性,并且体现了先民社会特有的那些礼俗和风情。当我们再次吟诵"桃之夭夭,灼灼其华",仿佛能穿越千年时光,看到那桃花盛开的春日,看到那位如桃花般娇艳的新娘,听到那来自远古的祝福之声。

《桃夭》不仅是一首婚嫁诗,更是对生命、爱情与家庭的永恒礼赞。它告诉我们,真正的美,不仅在于外表的娇艳,更在于内心的和顺;不仅在于一时的灿烂,更在于长久的繁盛。正如那株桃树,从花开到结果再到叶茂,生命在流转中愈发丰盈。

当春风再次吹过桃林,当桃花再次绽放枝头,让我们一同吟诵这首千年不凋的婚恋诗篇,感受那份跨越时空的美好祝愿。