越人歌:一叶扁舟载不动的千年心漪

——当楚江月色遇见越地情歌

一、舟中惊鸿:被星河打捞的古老情愫

今夕何夕兮,搴舟中流。

今日何日兮,得与王子同舟。

蒙羞被好兮,不訾诟耻。

心几烦而不绝兮,知得王子。

山有木兮木有枝,心悦君兮君不知。

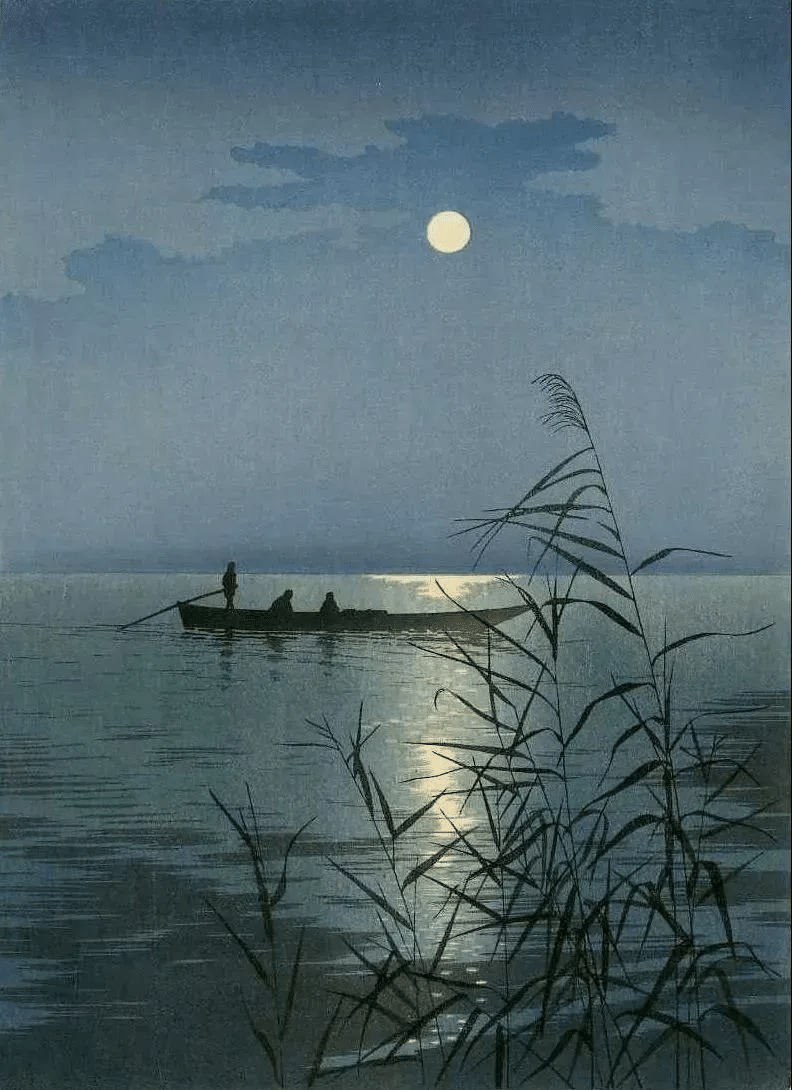

两千五百年前的楚江之夜,月光如碎银铺满江面。楚国贵族鄂君子皙乘舟夜游,越地船夫摇橹破开粼粼波光。当竹篙轻点水面的刹那,一曲陌生而清越的歌谣自船尾升起——那是用古越语吟唱的《越人歌》。

据西汉刘向《说苑·善说》记载,子皙听不懂越语,命人译为楚辞。当“山有木兮木有枝,心悦君兮君不知”的译文飘入耳中,这位楚国王子竟“覆被而拥之”,以贵族之尊接纳了越人船夫滚烫的赤诚。这或许是华夏文明史上第一首被完整记录的翻译诗歌,更是一场跨越阶级与族群的灵魂共振。

二、青橄榄与星子:解构千年情诗的密码

(1)越语原声的消逝与重生

古越语早已湮灭,但楚辞译本却如青橄榄般在时光中回甘。试看原句的惊心设计:

-

“今夕何夕”:以星夜迷离隐喻命运无常,暗合《诗经·唐风》“今夕何夕,见此良人”的宇宙级浪漫;

-

“蒙羞被好”:卑微者坦承“承蒙您不嫌弃我的粗鄙”,却将“羞耻”化作“勇气”,比《牡丹亭》“生可以死,死可以生”早了一千六百年;

-

“山有木兮”:以草木有枝的必然,反衬心意难达的偶然,自然意象从此成为东方情诗的基因。

(2)楚江月色里的文明隐喻

这场邂逅绝非偶然。春秋末期,楚越边境常有舟楫往来。当越人用母语唱出心声,楚人以雅言译其深情——语言可以隔阂,但心跳的频率终将共鸣。王子“覆被拥之”的举动,实则是华夏文明对“情大于礼”的第一次诗意确认。

三、心漪千年:为何我们仍在江上听歌?

(1)草木证道的东方情学

“山有木兮木有枝”为何成为千古绝唱?

它拒绝直抒胸臆的焦灼,让青山成为证婚人,枝桠化作情书。当西方情诗还在歌颂玫瑰与烈火时,东方智慧已懂得:最深的爱意,要交给天地万物去诉说。

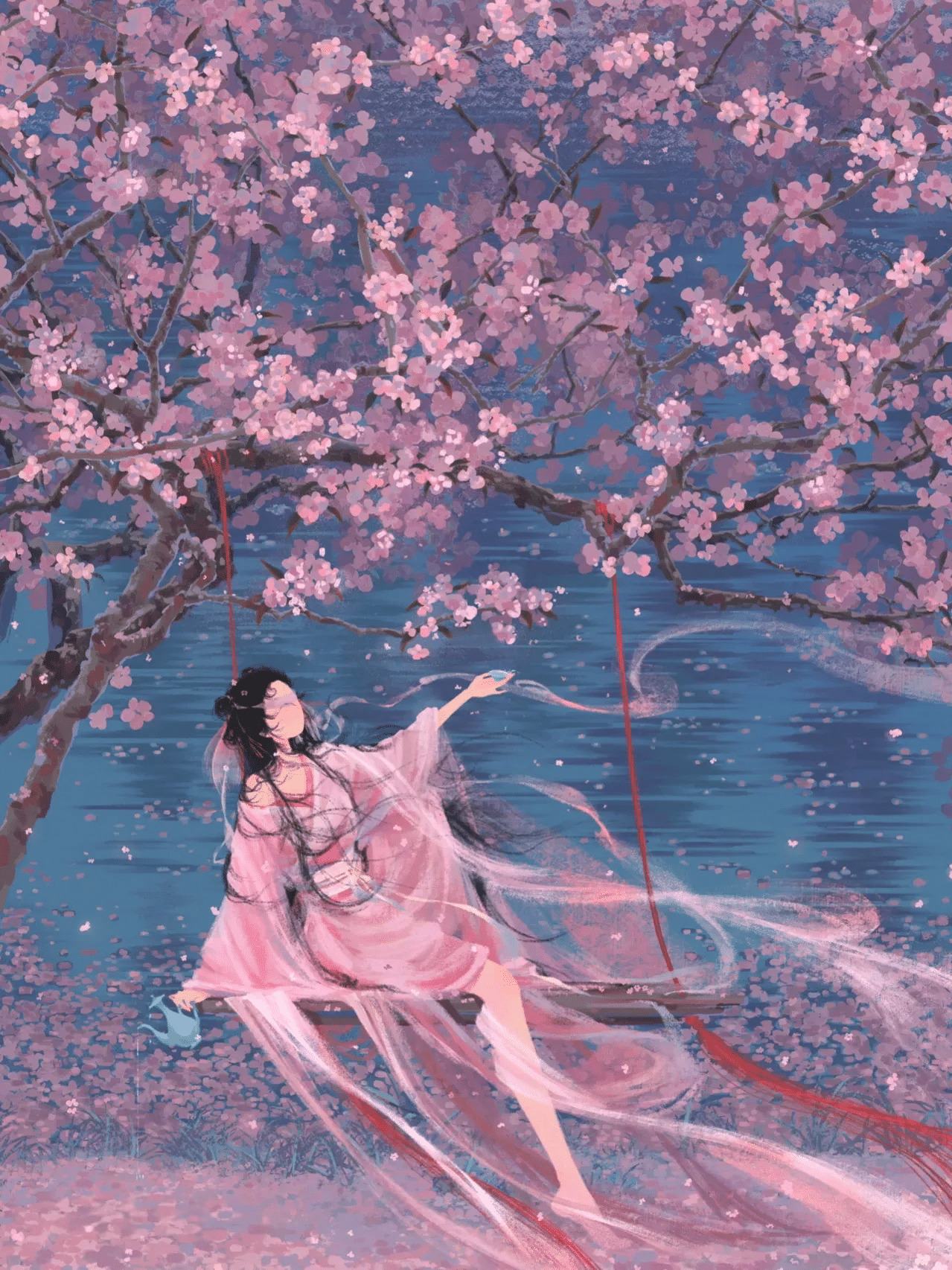

你看那山峦叠翠处,

木枝相缠如相拥;

人间多少未启齿的“悦”,

都在草木低语中震颤。

(2)现代人的“君不知”困境

我们何尝不是当代越人?

-

在地铁里偷看邻座的上班族,

-

对屏幕那端说“在吗”的忐忑,

-

朋友圈精心编辑却无人点赞的失落……

“心悦君兮君不知” 早已超越爱情,成为数字时代孤独的注脚。越人歌提醒我们:有些心意不必抵达,正如江月不必照亮每艘船——重要的不是被知晓,而是曾以整个灵魂震颤过。

四、尾声:一叶舟,载动五千年月光

今日泛舟湘江,仍可见“楚山青,楚水碧”的景致。当船桨划开水面,恍若听见越人歌的回响:

它不在博物馆的竹简里,

而在每个“想说却咽下”的黄昏;

它不在学术论文的注脚中,

而在你为某人亮到深夜的手机屏。

两千五百年前那叶扁舟早已沉入江底,但船夫的歌声却成了华夏文明的心跳频率——原来最卑微的仰望,也能让王子放下华服;最朴素的草木,终将证悟最宏大的情理。

当你说“君不知”时,请记得:

山木有枝,天地为证;

心漪既起,星河长明。