浮生半日凉:在东坡的斜阳里,舀一勺《鹧鸪天》的澄澈

引:

暑气蒸腾的午后,心绪也难免沾染几分浮躁。信手翻开《东坡词》,目光停驻在一阕《鹧鸪天》上,仿佛一阵裹挟着水汽与草木清芬的微风,倏然穿窗而入,拂去了心头的尘埃。

这首词,是东坡先生谪居黄州时所作。没有想象中的愤懑沉郁,字里行间流淌的,竟是一种近乎透明的宁静与对细微之美的珍视。它像一幅用光影与声音晕染的水墨小品,引领我们步入那个雨后初霁的夏日黄昏。

且让我们先驻足,细读这阙清凉小令:

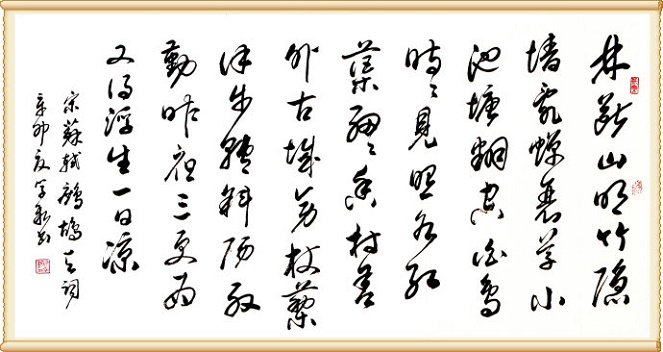

鹧鸪天

苏轼

林断山明竹隐墙,乱蝉衰草小池塘。

翻空白鸟时时见,照水红蕖细细香。

村舍外,古城旁,杖藜徐步转斜阳。

殷勤昨夜三更雨,又得浮生一日凉。

注解:

赏析:光影浮沉中的灵魂低语

读罢原文与注,仿佛已置身词境。一场夏雨殷勤洗过,东坡先生杖藜而出,目光所及,是天地间一场盛大而宁静的光影协奏。

起笔便是空间的舒展与层次的递进:“林断山明竹隐墙”。视线穿透疏朗的林木尽头,山峦在雨后显得格外清朗明媚,而近处,一丛翠意盎然的修竹,温柔地掩映着素朴的村墙。这“断”、“明”、“隐”三字,勾画出远近、明暗、虚实的巧妙构图,如同一幅清新的册页在眼前缓缓展开。

紧接着,声音与倒影交织:“乱蝉衰草小池塘”。蝉鸣虽“乱”,却带着盛夏特有的生命力,从衰草间顽强地钻出,是热闹中的一丝寂寥底色。而那方小小的池塘,此刻静默如鉴,倒映着天空,也即将倒映出下一句的主角——“翻空白鸟时时见,照水红蕖细细香”。白鸟的翻飞是动态的留白,在碧空中划出自由的弧线;红荷的照水是静美的凝固,将艳影投入澄澈的水心。更有那“细细香”,非浓烈扑鼻,而是幽微浮动,若有似无,需屏息凝神才能捕捉。这一“白”一“红”,一“翻飞”一“静照”,一“见”一“香”(视觉与嗅觉的通感),在光影水色间形成了绝妙的呼应,是天地间最纯净、最跃动的音符,奏响了生命本真的交响。

下阕,词人的身影融入这画卷:“村舍外,古城旁,杖藜徐步转斜阳”。他远离尘嚣,漫步在古朴的村野与历史斑驳的城垣之侧。一个“徐步”,道尽从容与闲适。而“转斜阳”三字,更是神来之笔——究竟是词人拄杖缓行,身影牵动着夕阳流转?还是夕阳温柔地追随着词人的步履,殷勤地为他的世界镀上金色的光边?这主客交融的瞬间,是东坡与天地万物最深情的对话。

于是,那场“殷勤昨夜三更雨”的深意才全然显现。它不再是寻常的降雨,而是天地有情,特意在夜深人静时降下的甘霖,只为洗去尘嚣与暑热,为这位谪居的诗人,也为所有在浮世中奔波的灵魂,“又得浮生一日凉”。这“凉”,是身体的舒适,更是心灵的慰藉,是燥热红尘中偷得的片刻澄明与安宁。一个“又得”,带着些许庆幸,些许珍惜,也透着对命运无常的了然与随遇而安的豁达。

浮生解药:在细微处触摸永恒

东坡此时身处逆境,黄州的贬谪生涯绝非坦途。然而,在这阙词里,我们几乎找不到怨怼的痕迹。他俯下身,将整个灵魂浸润于当下:凝神于白鸟红蕖的光影交错,侧耳于蝉鸣草露的细微声响,在杖藜徐步间感受斜阳的温度与流转的韵律。

正是这份对琐碎之美的深情凝视,对自然馈赠的无限感恩,让他将一场夜雨、一方池塘、几只飞鸟、几缕荷香,点化为抵抗命运粗粝的“清凉解药”。他教会我们,当世界以酷暑相逼,真正的清凉不在他处,就在我们凝神静观的一瞬——在那光影浮动的池塘边,在蝉声与草色交织的刹那,在斜阳为步履殷勤流转的余晖里。

这份“浮生一日凉”,是东坡在困顿中为自己寻得的桃源,又何尝不是穿越时空,递给我们每一个在喧嚣浮世中奔走之人的一帖清凉散?它提醒我们,永恒的生命微光,往往就藏匿于这寻常巷陌、斜阳草树之间,等待一颗沉静的心去发现、去体味。

合上书卷,窗外的蝉鸣似乎也带上了一丝东坡词中的韵味。心头的浮躁渐消,只余一片雨后初晴般的澄澈与清凉。或许,这便是古典诗词的力量,它能在千年之后,依然为我们送来一份“殷勤”的慰藉,让我们在“浮生”的间隙里,偷得属于自己的那“一日凉”。

博客结语:

下次当你感到疲惫或燥热,不妨也读一读东坡的这首《鹧鸪天》。跟随他的杖藜,走进那片林断山明、白鸟红蕖的世界。或许,你也能在斜阳流转间,邂逅那份穿越千年的澄澈与清凉。